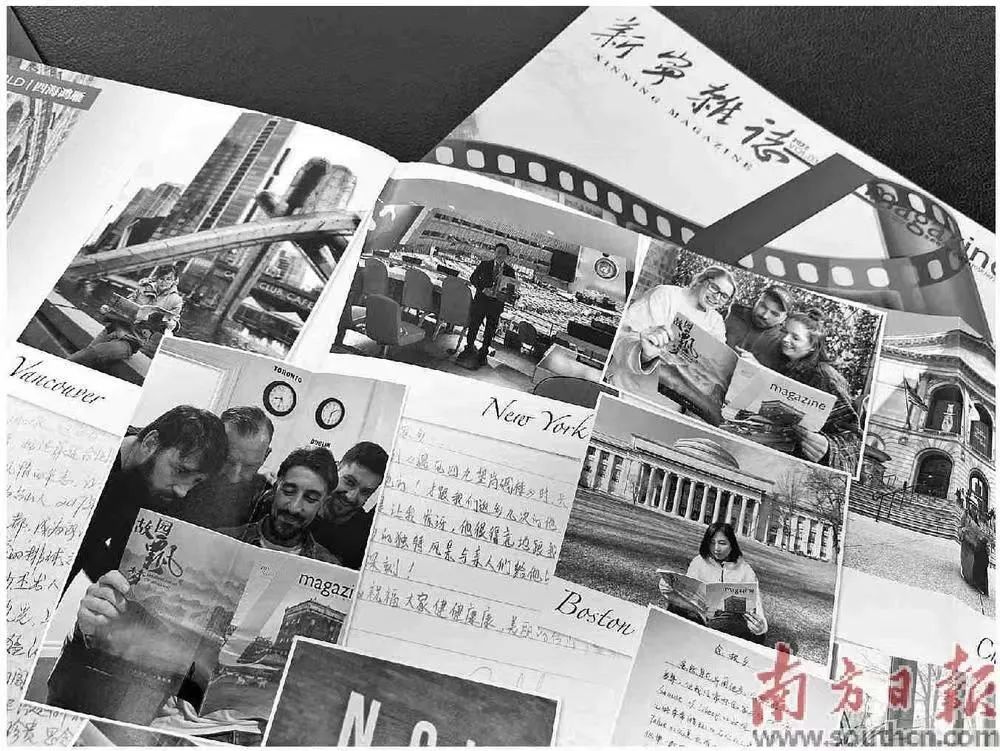

《T-magazine》首期邮寄至海外后,获得了热烈的反响。南方日报记者 周煦钊 摄

2023华侨华人粤港澳大湾区大会将于5月16日至18日在江门召开。

作为维系海外侨胞与祖国之间的精神纽带,广东侨刊乡讯已发展到150家(其中有14家侨刊已经度过百年岁月),年发行量2600多万份,覆盖175个国家和地区的3000万海外侨胞。这些侨刊乡讯以中文为主要文字,却不以国内为主要发行地区,而是漂洋过海,源源不断地将家乡的信息带给海外乡亲。

读者:最喜欢看的内容是家乡的变化

日前,77岁的澳洲侨胞余金晃来到《中山侨刊》编辑部,捐赠了2万港元。疫情前,余金晃每年都会为《中山侨刊》捐1万港元办刊经费,2020年和2021年是托人带来的,“2022年没捐,今年要补上。”

“我希望他们能一直办下去。”余金晃说,他从1987年第一次回中山接触《中山侨刊》后,就开始每年捐钱,如今虽然资讯发达,但是“集体家书”能让他更加了解中山的情况,这种感情是非常特别的。

这一幕,在广东150家侨刊乡讯编辑部时常上演。侨刊乡讯的办刊经费,大多来自华人华侨、港澳台同胞及内地乡亲的捐助。而侨刊乡讯编辑部,也成为海外华侨回乡之时常去拜访的聚点。

广东省侨刊乡讯专业委员会主任林干介绍,侨刊乡讯是国家新闻出版部门批准、由民间组织创办的报纸和期刊,“因为疫情的缘故,很多海外乡亲3年没有回过家乡,但家乡的侨刊一直都准时寄到,每次回来,他们都会为侨刊尽点力”。

就在余金晃到访《中山侨刊》的前几天,马来西亚吉隆坡广肇会馆3楼的“广东省侨刊乡讯吉隆坡阅览中心”来了一位60来岁的粤籍华裔。他在仔细阅读馆藏侨刊乡讯后,询问吉隆坡番禺会馆会长黄福威,这几年广东变化这么大,几时组织我们回家乡看看?

广东省侨刊乡讯吉隆坡阅览中心成立于2017年12月,时任马来西亚雪隆广肇会馆会长的黄福威是主要创办者之一。

身为马来西亚第三代华裔,黄福威虽然从未在中国长期生活,但他对自己的祖籍地广州市白云区一点都不陌生,“从小父亲就告诉我,人家问你是哪里人,你就说是番禺的”。黄福威的爷爷当年漂洋过海到马来西亚打拼时,祖籍地还叫番禺县,而现在,已经属于白云区的地界。改革开放之后,黄福威通过各种途径了解到家乡行政区域的变化,并订阅了白云区的《穗郊侨刊》。“其他媒体未必会报道白云区某个乡村的变化,但侨刊能够做到。”

1909年2月5日,《新宁杂志》创刊,此后侨刊乡讯在侨乡广东逐渐兴盛,成为漂泊海外的游子精神食粮。这其中,既有以省、市、县区为办刊主体的刊物,也有专注于乡镇、村校,乃至宗姓族群的村刊族刊。

“广东的侨刊乡讯是非常富有特色的侨文化资源。”五邑大学广东侨乡文化研究院副院长、副教授姚婷从事多年侨刊乡讯研究,在她看来,尽管经历了百年风雨,侨刊乡讯对于它的读者群来说,仍然是维系乡情,寄托乡愁的载体。“表面上看一些村刊、镇刊或族刊刊载的是婚丧嫁娶、出国返乡之类的琐碎消息,但是对于海外乡亲来说,他们可以通过这些文字和图片读到熟悉的人和事,这是一种很大的安慰。”姚婷说,这类消息在主流媒体里是看不到的。

编者:不计报酬用爱撰写“集体家书”

侨刊乡讯的这一头,连着海外游子的殷殷期盼,另一头,则是上千名编者不计报酬地默默奉献。

据林干介绍,广东省的侨刊乡讯大部分属于民间办刊,退休干部、学校老师和热心人士成为其采编主力。此前有数据统计,广东侨刊乡讯的上千名编辑人员中,61岁以上的就占一半有多。今年已经72岁的《沙堆侨刊》主编李如松就是他们中的一员。

退休前,李如松是江门市新会区梅阁学校的校长,因为一直对文学和历史很感兴趣,年轻时他就是《沙堆侨刊》的通讯员。退休后,应老主编高留磅的邀请,他正式成为《沙堆侨刊》编辑中的一员。

据2022年沙堆镇的侨情统计,沙堆镇目前定居海外的华侨华人和港澳同胞共有4.3万人,其中华侨华人2.7万人,分布在美国、加拿大、委内瑞拉居多。创办于1922年的《沙堆侨刊》目前一年出版三期,每期1200本,绝大部分寄往海外,以美加为主。只要有人留下地址,就可以免费订阅。

《沙堆侨刊》的编辑人员有7人,均为年过六旬的退休人员,为了把刊物办得更好,老编辑们虚心向年轻人请教,先后学会了使用数码相机拍照,使用电脑打字、排版、整理插图。从101期开始,他们就能自行用电脑排版后,再送电子版到印刷厂印刷,这样,每本侨刊的印刷费从10元降至7元,同时也变得图文并茂。

而在谈及从事侨刊编辑工作的报酬时,李如松笑了:“我们做这些事不是为了钱,就是喜欢。”侨刊的经费主要依赖华侨捐赠,为了节约开支,编辑人员基本都属于义务工作。比如126期《沙堆侨刊》的支出明细上就写明,7名编辑4个月的工作补贴为3680元,相当于每名编辑每月只能拿到131元补贴。

如今,因为读者对象及其需求的变化、信息技术的发展、印刷邮递成本的增加,侨刊乡讯面临着生存挑战。一些仍有余力的侨刊乡讯,通过开设微信公众号,制作电子版侨刊,希望能留住更多读者。比如在去年,《沙堆侨刊》就将400多册已出版的侨刊全部扫描成电子书,供海外乡亲线上传阅。

“在我看来,侨刊目前所面临的困难,不是钱的问题,而是人的问题。”林干指出,因为没有合理的报酬和编制,侨刊的编辑人员大部分都由退休干部或退休教师组成,年轻人鲜少愿意加入,侨刊面临后继乏人的窘况。与此同时,退休的老同志很难运用新技术和新的叙事语言,表达形式的新手段也比较欠缺,这在一定程度上,也很难吸引到新生代的侨民。

为此,百年侨刊《新宁杂志》再次作出探索。2021年底,《新宁杂志》出版了增刊《T-magazine》。这本中英双语杂志采用了鲜明的色彩设计、简洁明快的排版以及明亮清澈的配图,与《新宁杂志》的传统风格形成鲜明对比。

《T-magazine》首期邮寄至海外后,引发了热烈的反响。第二期的封面,刊登了不少读者阅读杂志的照片,其中不乏外国友人。在纽约联合国总部工作的台山侨胞徐迪诗还手写了一封信,赞扬道:“这本《新宁杂志》增刊中英文版,更容易让华裔后代通过文字加深对家乡的了解,非常感谢!”

在长期对侨刊乡讯进行调研的过程中,姚婷对人员老化问题的解决办法有自己的思考。“对于村刊、镇刊、族刊等老侨刊来说,要发展就需要因应时代的变化而改变。”姚婷认为,侨刊乡讯要发展,不能总是等待退休人员来加入,而是要从现在就吸纳年轻人的参与。

乡亲:为侨乡发展立下汗马功劳

在温暖海外赤子的同时,侨刊乡讯也为侨乡广东的发展立下汗马功劳。

台山都斛镇莘村牌坊一侧有一堵墙,刻满了数百位为该村饮用水工程捐资的海内外乡亲姓名,捐资金额较大的乡贤,还附上了照片。马路对面,是莘村广场的牌楼,柱子上的碑文表明,捐赠者是旅居美国的李礼源九兄妹,牌楼正前方,则挂着他们父母的照片。

“村里的幼儿园、小学、中学、道路修建等50多项村镇建设项目的倡议书都是通过族刊传递出去,号召莘村的海内外乡亲族人捐资兴建的。”《莘村族刊》副社长李建新介绍,创办于1922年的《潭州月刊》,抗日战争胜利后改名为《莘村族刊》,因历史原因曾几度停刊。自1983年复刊以来,这本百年族刊募集到的款项超过了3000万元。其中,仅2004年建设的莘村体育馆,就募集到400多万元款项,每一笔经费收支都经过族刊人员之手,并在族刊上列出了明细。

开平《沙冈月刊》执行社长张伟信介绍,上世纪80年代的侨刊上几乎全是捐款的信息。“沙冈以前的学校、医院、马路都是靠外出打拼的华侨捐资兴建。”

《沙冈月刊》的历史可以追溯到1914年,几经更名停刊后,于1981年复刊至今,复刊后的第一任社长张树操,虽然只是香港一家文具店的老板,但是数十年来,他对家乡的各项事业十分热心。

早年间张树操返乡探亲时,发现孩子们都在祠堂上课,回到香港,他通过《沙冈月刊》发动香港的同乡为家乡新建学校。“只有孩子们得到良好的教育,家乡才有希望。”张伟信说,捐了学校捐医院,再到修建公路、整饬村容村貌,众多海外乡亲的慷慨奉献,让原来的穷乡僻壤变得宜居宜业。

这样的事例比比皆是,据广东省侨刊乡讯专业委员会不完全统计,台山《浮山月刊》自1978年复刊以来,发动海外乡亲为家乡建设捐资1.5亿元人民币;台山《居正月刊》发动海外乡亲筹集3000万元,建起了占地130亩的居正中学;《大江侨刊》累计筹资超过2900万元;《颍川月刊》累计筹资超过6100万元;《台山光裕月刊》累计筹资超过3330万元;开平《沙冈月刊》累计筹资超过1.07亿元;《广海通讯》累计筹资1.3亿元……

“从这个意义上来说,侨刊乡讯不仅以宣传表彰鼓动的形式协助各级政府招商引资,一度还充当了主角。”林干表示,同时,侨刊也是侨资捐赠项目的监督者。通过这些公开发行的刊物,华人华侨可以清楚地知道自己的资金被使用在哪些地方,从而更加放心地捐资投入家乡建设。